スマホに押され、世の中のコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)は非常に少なくなりました。

普段はスマホ、画質を優先する時はミラーレスカメラ。

コンデジは絶滅の危機に瀕しています。

一方で、コンデジにはコンデジにしかない魅力があります。

それは、ミラーレスカメラよりも軽量コンパクトでありながら、スマホよりも優れた画質を確保している点。

小さくて、軽くて、よく写る。

それを体現化しているのが、コンデジです。

私のメインカメラはソニーのα9ですが、ソニーのCyber-shot RX100m7も併用しています。

どういった時に、コンデジを使用しているのでしょうか?

- ミラーレスカメラのサブとして使用

- 旅行で荷物を減らしたい時

- 大きいカメラを出す事がはばかられる時(カフェなど)

メインのカメラとして、ミラーレスのサブカメラとして、TPOをわきまえる際にも。

色々な使い方があります。

コンデジ、1台あると本当に便利ですよ。

具体的にどんなコンデジがオススメなの?失敗せずに選びたい。という人も多いと思います。

そこで、日頃からコンデジを活用している私が、2024年のおすすめコンデジを紹介したいと思います。

まずは、結論から述べておきましょう。

- ソニー Cyber-shot RX100m7

- ソニー Cyber-shot RX100m5a

- キヤノン PowerShot G7X mark3

- OM SYSTEM(旧オリンパス) TG-7

- リコー GRIII

- リコー GRIIIx

なぜ、上記コンデジがおすすめなのか、順番に解説していきます。

その前に、おすすめカメラの所有経験、主な使用コンデジを紹介しておきます。

同機種

- ソニー Cyber-shot RX100m7

- リコー GRIII

1世代前

- ソニー Cyber-shot RX100m5(RX100m5のマイナーチェンジ前)

- キヤノン PowerShot G7X mark2(G7X mark3の前機種)

- オリンパス(OM SYSTEM ) TG-6(TG-7の前機種)

- ソニー Cyber-shot RX100m7

- ソニー RX0II

- キヤノン PowerShot G1X mark3

- オリンパス(OM SYSTEM ) TG-6

最新のおすすめコンデジの記事はこちら。

おすすめコンデジの選定基準

おすすめコンデジの選定基準について説明します。

選定条件は3つ。

- コンパクト

- スマホカメラとの差別化ができる

- 新品購入できるカメラ

順番に解説していきます。

①コンパクトであること

1つ目の条件はコンパクトであること。

一眼レフやミラーレスカメラは、画質は優秀なものの、大きく重い。

対して、コンデジは小型軽量に重点を置いて開発されたものが多く、携帯性に優れています。

今回は、質量300g台までのコンデジに限定して選びました。

②スマホカメラとの差別化ができること

最も携帯性に優れているのは、スマホのカメラ。

スマホカメラと同じ画質や機能では、意味がありません。

そのため、スマホカメラとの差別化ができるカメラを選定しました。

- ズームができる

- 圧倒的な画質

- 耐衝撃性

- 並外れたオートフォーカス性能

③新品購入できるカメラであること

どんなに優れたカメラでも、買えないのでは意味がない。

2024年2月現在で、新品購入できるカメラに限定して選びました。

おすすめカメラの性能|スペック

まずは、カメラの性能を見ていきましょう。

おすすめコンデジとして選定したカメラは6つ。

- ソニー Cyber-shot RX100m7

- ソニー Cyber-shot RX100m5a

- キヤノン PowerShot G7X mark3

- OM SYSTEM(旧オリンパス) TG-7

- リコー GRIII

- リコー GRIIIx

スペック比較

| RX100m7 | RX100m5a | G7X mark3 | TG-7 | GRIII | GRIIIx | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| メーカー | ソニー | ソニー | キヤノン | OM SYSTEM | リコー | リコー |

| センサーサイズ | 1インチ | 1インチ | 1インチ | 1/2.3インチ | APS-C | APS-C |

| 有効画素数 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約1200万画素 | 約2424万画素 | 約2424万画素 |

| レンズ 35mm換算 | 24-200mm F2.8-4.5 | 24-70mm F1.8-2.8 | 24-100mm F1.8-2.8 | 25-100mm F2-4.9 | 28mm F2.8 | 40mm F2.8 |

| ズーム | 8.3倍 | 2.9倍 | 4.2倍 | 4倍 | ||

| ファインダー | あり | あり | なし | なし | なし | なし |

| 内蔵フラッシュ | あり | あり | あり | あり | なし | なし |

| 手ぶれ補正 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |

| 自撮り | 180°チルト | 180°チルト | 180°チルト | |||

| タッチパネル | あり | なし | あり | なし | あり | あり |

| スマホ連携 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |

| USB充電 | microUSB | microUSB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |

| 低速限界設定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |

| RAW記録 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |

| 質量 (バッテリーSD含む) | 約302g | 約299g | 約304g | 約249g | 約257g | 約262g |

| サイズ | 約102×58×43mm | 約102×58×41mm | 約105×61×41mm | 約114×66×33mm | 約109×62×33mm | 約109×62×35mm |

| 価格 | 約16.5万円 | 約11.1万円 | ※販売中止中 | 約6.2万円 | 約12.0万円 ※受注一時停止 | 約12.6万円 ※受注一時停止 |

2024年3月現在、キヤノンのG7X mark3は販売中止中です。

ディスコンではないので、比較対象に入れています。

2024年3月8日にリコーイメージング株式会社から、GRIIIおよびGRIIIxの受注一時停止が発表されました。

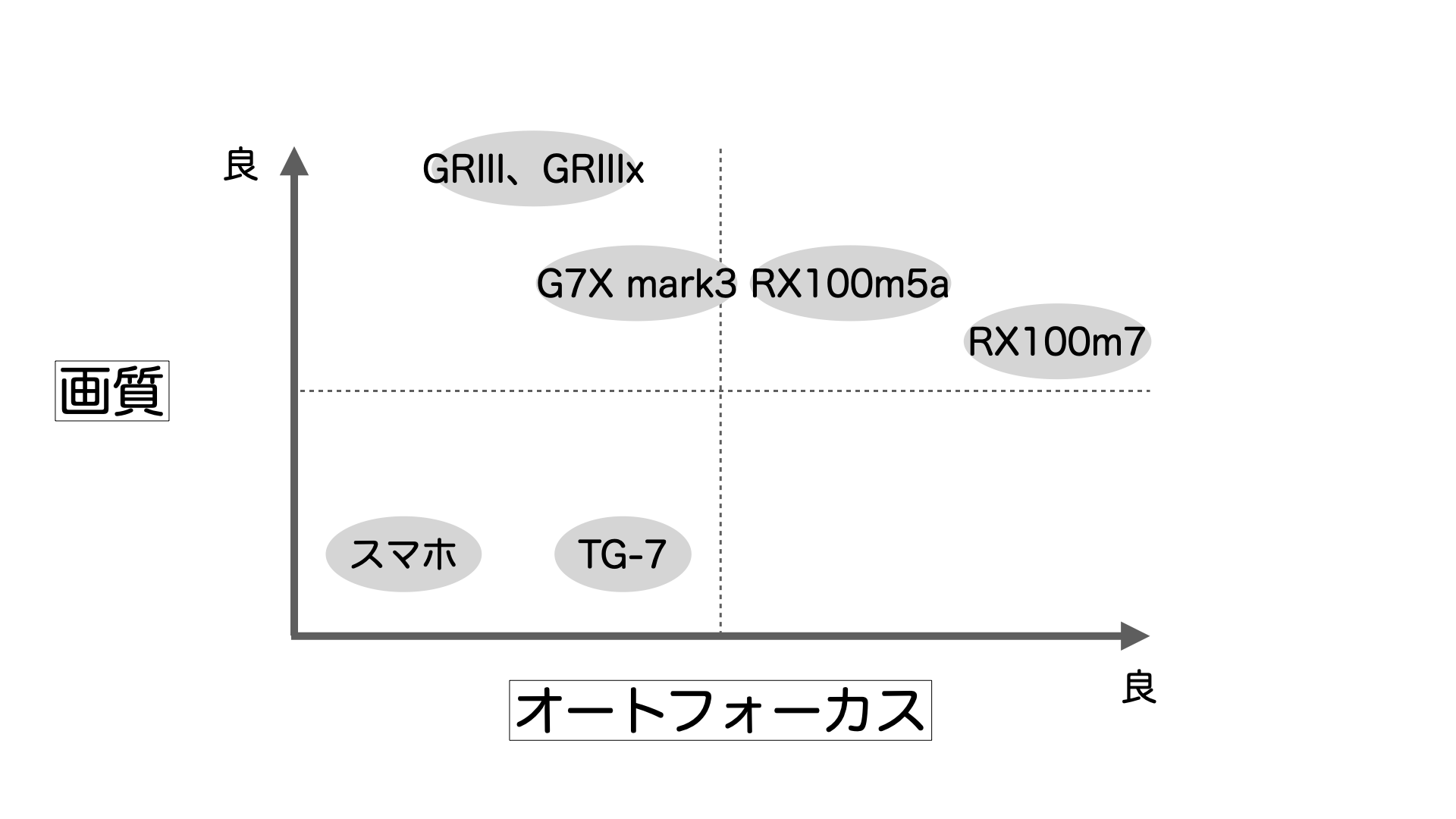

コンデジの性能を見える化

おすすめコンデジの性能を見える化しました。

下図を見れば、何となくカメラの性能が見えてくるのではないでしょうか。

最も画質が良いのは、リコーのGRIIIとGRIIIx。

ソニーRX100m5aとキヤノンG7X mark3が続きます。

オートフォーカス性能は、ソニーのRX100m7がトップ。

次いでソニーRX100m5a。

画質とオートフォーカスのバランスを考えると、ソニーのRX100m5aとRX100m7がベターです。

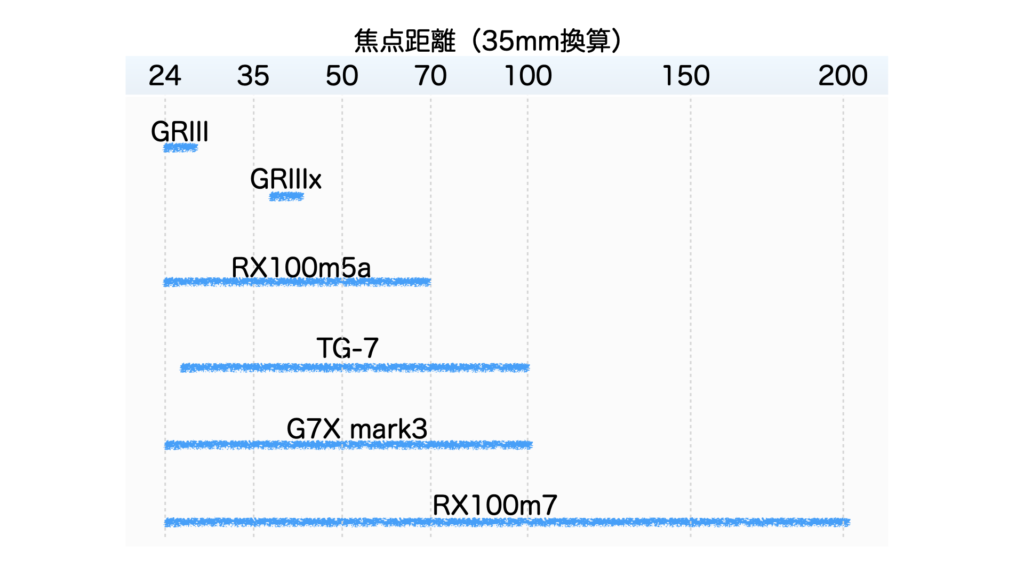

次に、ズームできる範囲を見ていきましょう。

ソニーRX100m7のズーム域は8.3倍と、かなり広い範囲が撮れるます。

対してリコーのGRIII、GRIIIxはズームができません。

便利さを取るなら、RX100m7一択です。

オススメ①|ソニーCyber-shot RX100m7

Cyber-shot RX100m7は、2019年にソニーから発売されたRX100シリーズの最新作。

画質、ズーム倍率、オートフォーカス。どれをとってもハイレベルなカメラに仕上がっています。

RX100m7の特徴

- コンデジとしては大きめの1インチセンサーを採用し、十分な画質を確保

- 24-200mm(35mm換算)の8.3倍ズームにより、日常の9割以上をカバー

- 圧倒的なオートフォーカス性能(α9と同等の性能)

- ポップアップ式のファインダーを搭載

- 180°チルトモニターにより自撮りにも対応

RX100m7の一押しポイントは、圧倒的なオートフォーカス性能です。

ソニーの動体向けミラーレスカメラα9と、同等のオートフォーカス性能を実現。

私は、RX100m7、α9の両方を使用していますが、オートフォーカス性能は同じと言っても過言ではありません。

ポップアップ式のファインダーに自撮り可能なチルトモニター、24-200mm(35mm換算)の高倍率ズームと、贅沢仕様。

最先端の技術を小型ボディに押し込んだ、正にソニーらしい1台です。

高価ではありますが、その価格に見合う価値があります。

ゆゆねこ

ゆゆねこRX100m7は本当に便利なカメラ。

それは、3年間愛用した今でも変わりません。

- カメラ1台で何でも撮りたい人

- 動体撮影をする人

- 小さい子供を持つ人(幼稚園の運動会までならRX100m7で必要十分)

RX100m7のレビューは、こちら。

RX100m7の作例

私が撮影したRX100m7の作例を紹介します。

オススメ②|ソニーCyber-shot RX100m5a

Cyber-shot RX100m5aは、2016年にソニーから発売されたRX100m5を小改良したモデル。

2018年に販売を開始しました。

ズーム倍率は2.9倍と若干控えめではありますが、画質は優秀。

今回紹介するオススメコンデジの中では、RX100m7に次ぐオートフォーカス性能を誇ります。

RX100m5aの特徴

- コンデジとしては大きめの1インチセンサーを採用し、十分な画質を確保

- 24-70mm(35mm換算)の優秀なレンズによる、優れた画質(公式でMTF曲線を公開)

- 位相差オートフォーカスの採用により、動体撮影も可能

- ポップアップ式のファインダーを搭載

- 180°チルトモニターにより自撮りにも対応

RX100m5aの一押しポイントは、高画質とオートフォーカス性能の共存。

ズーム倍率を2.9倍に抑えることで、最新機種RX100m7よりも高画質。

また、開放F値もF1.8-2.8と明るいため、暗所にも強いカメラに仕上がっています。

位相差オートフォーカスの採用により、オートフォーカス性能もしっかり確保。

利便性やオートフォーカス性能等、最新のRX100m7に一歩譲る点もありますが、画質はRX100m5aが一枚上手。

高画質かつ動体も撮影したいという方は、RX100m5aがオススメです。

私はRX100m5(小改良前のモデル)を使っていたよ。画質はRX100m7よりも優秀!

タッチパネルには対応していないので、注意してね

- ズーム倍率よりも、画質を優先したい人

- 画質を維持しつつ、動体撮影もしたい人

RX100m5(m5A)のレビューはこちら。

RX100シリーズの違いについて、詳しく知りたい方はこちら。

RX100m5(RX100m5aの小改良前モデル)の作例

RX100m5の作例を紹介します。

RX100m5は、RX100m5aとレンズやセンサーは共通。

そのため、画質は同等と考えてOKです。

作例は、私自身が撮影しました。

オススメ③|キヤノンPowerShot G7X mark3

PowerShot G7X mark3は、2019年にキヤノンから発売されたG7Xシリーズの最新作。

24-100mm(35mm換算)の4.2倍ズームに、開放F値1.8-2.8の大口径レンズを兼ね備える。

使い勝手の良いレンズで、動体撮影をしないならば、1インチコンデジの最適解と言うべきカメラです。

G7X mark3の特徴

- コンデジとしては大きめの1インチセンサーを採用し、十分な画質を確保

- 24-100mm(35mm換算)の使い勝手の良い4.2倍ズーム

- 開放F値F1.8-2.8の大口径レンズにより、暗所の画質も良好

- 180°チルトモニターにより自撮りにも対応

G7X mark3の一押しポイントは、使い勝手の良いズーム域と暗所画質の両立。

開放F値はRX100m5aと同様のF1.8-2.8ですが、同じ焦点距離で比べた場合のF値は、G7X mark3に軍配があがります。

つまり、RX100m5aよりも暗所の画質に強いと言うこと。

更に、G7X mark3は100mm(35mm換算)までズーム可能なのは心強い。

使い勝手を確保しつつ、暗所の画質にも有利なG7X mark3。

動体撮影をしないのなら、G7X mark3は最もオススメなコンデジです。

G7X mark2(レンズ性能はmark3同等)を使用していましたが、4.2倍のズームは本当に便利でした。

望遠側の画質はRX100m5よりも優秀です。

- 高画質かつ便利なズーム倍率を求める人

- 室内撮影が多い人

- 動体撮影をしない人

G7X mark2の作例(G7X mark3の前モデル)

G7X mark3の前モデルである、G7X mark2の作例を紹介します。

G7X mark2とG7X mark3は、レンズが共通。

そのため、画質の傾向を掴むことができると思います。

作例は、私自身が撮影しています。

オススメ④|OM SYSTEM TG-7

TG-7は2023年にOM SYSTEM(旧オリンパス)から発売された、防水・対衝撃カメラの最新作。

ズームレンジは使い勝手のいい25-100mm(35mm換算)の4倍ズーム。

水深15mの防水、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃と、タフ性能に力を入れた1台です。

TG-7の特徴

- 防水コンデジとしては大口径のF2-4.9の大口径レンズを搭載

- 使い勝手の良い25-100mm(35mm換算)の4倍ズームレンズ

- 防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃と頑丈

- マクロ機能|顕微鏡モード搭載

- ダイビング撮影向けの純正アクセサリーあり

TG-7の一押しポイントは、他のコンデジにはない圧倒的なタフさ。

上の特徴を見ていただければ分かる通り、とにかくタフ。

水中撮影はもちろんの事、落としても、乗っても大丈夫。

大口径の4倍ズームを搭載し、防水コンデジとしては画質にも拘っています。

センサーサイズが1/2.3インチと小さいため、画質面では不利ですが、それを逆手にとったマクロ機能の優秀さには拍手を送りたい。

ホント、顕微鏡で見てるかの様な写真が撮れます。

また、水中撮影向けの純正アクセサリー類が多いのも嬉しいポイントです。

タフさこそ正義。アクティブに活動するあなたには、TG-7がオススメです。

1世代前のTG-6は、娘用として活躍中。

そろそろ5年目に突入ですが、1度も故障していません。

- フィールドを選ばずに撮影したい人

- 子供用カメラ(子供はカメラを落とすので)

- 充実したマクロ機能を活用したい人

TG-7と同等の性能(レンズ、センサー、タフ性能)を持つ、TG-6のレビューはこちら。

TG-6の作例(TG-7の前モデル)

TG-7の前モデル、TG-6の作例を紹介します。

TG-6とTG-7は、センサーもレンズも共通。

そのため、画質も同等と考えてOKです。

オススメ⑤|リコー GRIII、GRIIIx

GRIIIは2019年にリコーから発売されたGRシリーズの最新作。

フイルムカメラの時代から続く伝統的なデザインは、一目見ただけでGRと分かるフォルム。

焦点距離28mm(35mm換算)、開放F値2.8の単焦点レンズにAPS-Cの組み合わせでありながら、重さはたったの257g。

2021年には焦点距離40mm(35mm換算)のGRIIIxがラインナップに追加されました。

GRIII、GRIIIxの特徴

- APS-Cサイズの大型センサーを搭載し、他とは一線を画す画質

- ズームはできないものの、28mmタイプ 、40mmタイプの2種類のカメラを用意

- 見ただけで分かるGRの伝統的フォルム

- スナップ撮影に特化した機能万歳

GRIII、GRIIIxの一押しポイントは、圧倒的な画質。

ズームはできませんが、その分、画質は他のカメラを寄せ付けません。

高画質を維持しながらも、重さは257g(GRIIIxは262g)。この軽量さは驚異的です。

オートフォーカスは若干苦手ですが、そんな事は気にならないほど画質が良い。

また、起動時間が非常に短く、電源を押した瞬間に撮影できる点も素晴らしいです。

GRIII、GRIIIxには他のカメラにはない、スナップ撮影に特化した機能があります。

その機能の1つのスナップモードは、設定した距離にピントを合わせるモード。

選択できる距離は、1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 5m / ∞ 。

予め設定しておくことで、電源を入れてシャッターを押せば、指定した距離にピントが合います。

電源を切っても、設定が記憶されているため、スナップに最適なカメラです。

ゾーンフォーカスの考え方を活用できると、よりスナップが捗ります。

F値と、ピントを合わせる距離によって、m〜mまではピントが合ったように見えるフォーカス範囲

【例】F値5.6でピントの設定距離を5mに設定すると、2m〜 ∞までピントが合ったように見える

ズームを捨てて、画質に全振りしたカメラ。

画質こそが全て。

GRIII、GRIIIxは、スマホとは別次元の画質を手に入れたい方にオススメです。

GRIIIはしばらく使用していましたが、本当に画質がいい!

ただ、オートフォーカスは苦手なので、そこは注意だよ。

アップデートで瞳オートフォーカス機能が搭載されたけど、私の期待には届きませんでした。

- ズームは不要。とにかく高画質な写真が撮りたい人

- スナップを撮る人(ゾーンフォーカスが活かせる人)

GRIIIの作例

私がGRIIIで撮影した作例を紹介します。

まとめ

今回紹介したコンデジは、スマホやミラーレスカメラとは一味違った魅力を持つカメラばかりです。

是非、自分に合うコンデジを選んでみてください。

きっと、写真ライフがもっと楽しくなりますよ。

- ソニー Cyber-shot RX100m7

- ソニー Cyber-shot RX100m5a

- キヤノン PowerShot G7X mark3

- OM SYSTEM(旧オリンパス) TG-7

- リコー GRIII

- リコー GRIIIx

コメント