私は、メインカメラとしてフラッグシップカメラ(最上位機種)ソニーα1を使用しています。

5000万画素に極めて優秀なオートフォーカス。子供のイベントの際に大活躍です。

しかし、日常ではほとんど使うことはありません。

それは、ニコンZfを所有しているから。

スペックは圧倒的にα1の方が優れていますが、普段使いにはニコンZfがちょうど良いのです。

- 持つ喜びが感じられるデザインと質感

- 被写体への威圧感が少ない

- 楽しい撮影体験

- 写真の色表現が好み

- オールドレンズとの相性がいい

ニコンZfはスペックで圧倒するカメラではありません。

しかし、日常や旅行を楽しみながら写真を撮るのには最適だと感じています。

ニコンZfはスペック競争に疲れた方にこそ、手に取って欲しいカメラ。

ソニーα1ユーザーの私がニコンZfを愛用する理由を、詳しく解説していきます。

ソニーα1ユーザーの私が、ニコンZfを愛用する理由

ソニーα1ユーザーの私が、ニコンZfを愛用するは主に5つ。

- 持つ喜びが感じられるデザインと質感

- 被写体への威圧感が少ない

- 楽しい撮影体験

- 写真の色表現が好み

- オールドレンズとの相性がいい

それぞれの理由について、詳しく解説していきます。

①持つ喜びが感じられるデザインと質感

ニコンZf最大の特徴は、フイルムライクなデザイン。

私がメインカメラとして使用しているソニーα1とは、対極のデザインです。

どちらも直線的なデザインを取り入れていますが、ルックスはかなり違う印象。

デザインだけで判断するのなら、クラシカルなニコンZfが好みです。

カメラとしての道具感が漂う無骨なソニーα1に対し、ニコンZfはマグネシウム合金性のボディに厚塗りの半ツヤ塗装を施し、高級感を演出。

ダイヤルは真鍮製を採用するなど、質感にも徹底的に拘ったカメラに仕上がっています。

デザインと質感は、カメラの性能には全く関係ありません。

しかし、カメラを使うのは私たちです。

カメラの性能が十分であれば、好みのデザイン・質感のカメラを持ち出したくなるもの。

ニコンZfは、カメラとしての性能は十分すぎるほど優秀。

そうなれば、必然的にZfの持ち出し回数は多くなります。

実際に使用回数でいえば、ニコンZfの方が多いほどです。

ソニーα1に性能面では劣勢のニコンZfを使うのは、やはりニコンZfのデザインと質感があってこそ。

ニコンZfがありふれたデザインであったのなら、私はZfを手放していたでしょう。

②被写体への威圧感が少ない

ニコンZfのフイルムカメラライクなデザインは、意外な効果ももたらします。

それは、「被写体への威圧感が少ない」こと。

家族や友人に大きなカメラを向けたとき、「いい表情が撮れないな」と思った経験はないでしょうか?

やはり大きなカメラを向けられると、人は緊張してしまうものです。

大きなカメラと小さなカメラでは、カメラを被写体に向けた時の表情は変わってきます。

ニコンZfは小さなカメラではありませんが、被写体にカメラを向けたときの表情はソニーα1の時よりも良いのです。

サイズ感というよりも、カメラのデザインに関係しているのかもしれません。

③楽しい撮影体験

ニコンZfには、撮影が楽しくなるカメラです。

確実に被写体を捉えたいシーンではα1を選択しますが、撮影を楽しみたいシーンではではZfを選択します。

理由は、「シャッターフィーリング」と「ファインダーの綺麗さ」。

Zfはシャッターフィーリングが良い

カメラのデザインもさることながら、シャッターフィーリングが良いのです。

シャッターを切った時のシャッター音と、手に伝わるわずかな振動。大変好みです。

ソニーα1のシャッターフィーリングも悪くはありませんが、私はニコンZfの方に心が惹かれます。

Zfはファインダーが綺麗

ニコンはファインダーが綺麗。

カメラ界隈ではよく言われる話ですが、実際に長期間使っていてZfのファインダーは本当に良いファインダーだなと感じています。

ニコンZfのファインダーは、約369万ドット 0.8倍。

ソニーα1のファインダーは、約944万ドット0.9倍。

スペックそのものは、α1の方が良いのですが、総合的なファインダーの見え方はZfの方が好みです。

普通にファインダーを除いている限りでは、α1のファインダーに軍配が上がります。

しかし、オートフォーカス時にはこれが逆転。

α1は、オートフォーカス時にはファインダーの画質が低下します。

Zfは、オートフォーカス時にもファインダーの画質が低下しません。

撮影中常に安定したファインダー像のZfの方が、撮影していて安心感を覚えます。

ファインダーが常に綺麗な方が、撮影していてテンションが上がり、結果として撮影が楽しくなるのです。

④写真の色表現が好み

ニコンZfは、写真編集しなくても好みの色表現である点が気に入っています。

JPEG撮ってだしの色味は特徴がありながらもナチュラル。

RAW現像でも比較的調整しやすい色味に感じます。

JPEGの色味がGOOD|特にリッチトーンポートレート

ニコンZfには、写真の雰囲気を変えられる絵作り設定であるピクチャーコントロール機能があります。

ピクチャーコントロール設定のうち「リッチトーンポートレート」が特にお気に入りです。

肌のディテールを保ちつつ、白とびを抑えながら豊かな階調で人物の肌を表現できる絵作り設定

その名の通り、人物を撮影するのに最適な絵作り設定です。

リッチトーンポートレートは中間域の階調が豊かですので、人物以外の風景や街中のスナップで使ってもいい雰囲気の写真が撮れます。

Zf購入当初は、さまざまなピクチャーコントロールを試していましたが、ここ1年はリッチトーンポートレートに落ち着いています。

ソニーαシリーズも昔と比べて撮って出しの絵作りは進化していますが、ニコンZfの方が一枚上手。

絵作りは好みによるところも大きいですが、私はZfが表現する写真の方が好みです。

RAWでの色調整が簡単

写真の明るさや色味を調整し、好みの写真に仕上げるRAW現像。

RAW現像も、ソニーαと比較してニコンZfの方が簡単です。

両機種とも時間をかければ、同じような写真に仕上げることができますが、Zfの方が仕上げるまでの工数が明らかに少ない印象。

ZfはRAW現像ソフトに取り込んだ最初の段階から好みの階調・色味であることが多く、簡単な調整のみで目的の絵作りに辿り着けるように感じました。

ZfのRAWデータは素直(調整に対して比較的リニアに追従する)ですので、RAW現像をする方にもオススメです。

⑤オールドレンズとの相性がいい

ニコンZfはオールドレンズとの相性が抜群です。

オールドレンズが似合うルックス的な面もありますが、それだけではありません。

オールドレンズが使いやすいように、機能面での工夫が施されています。

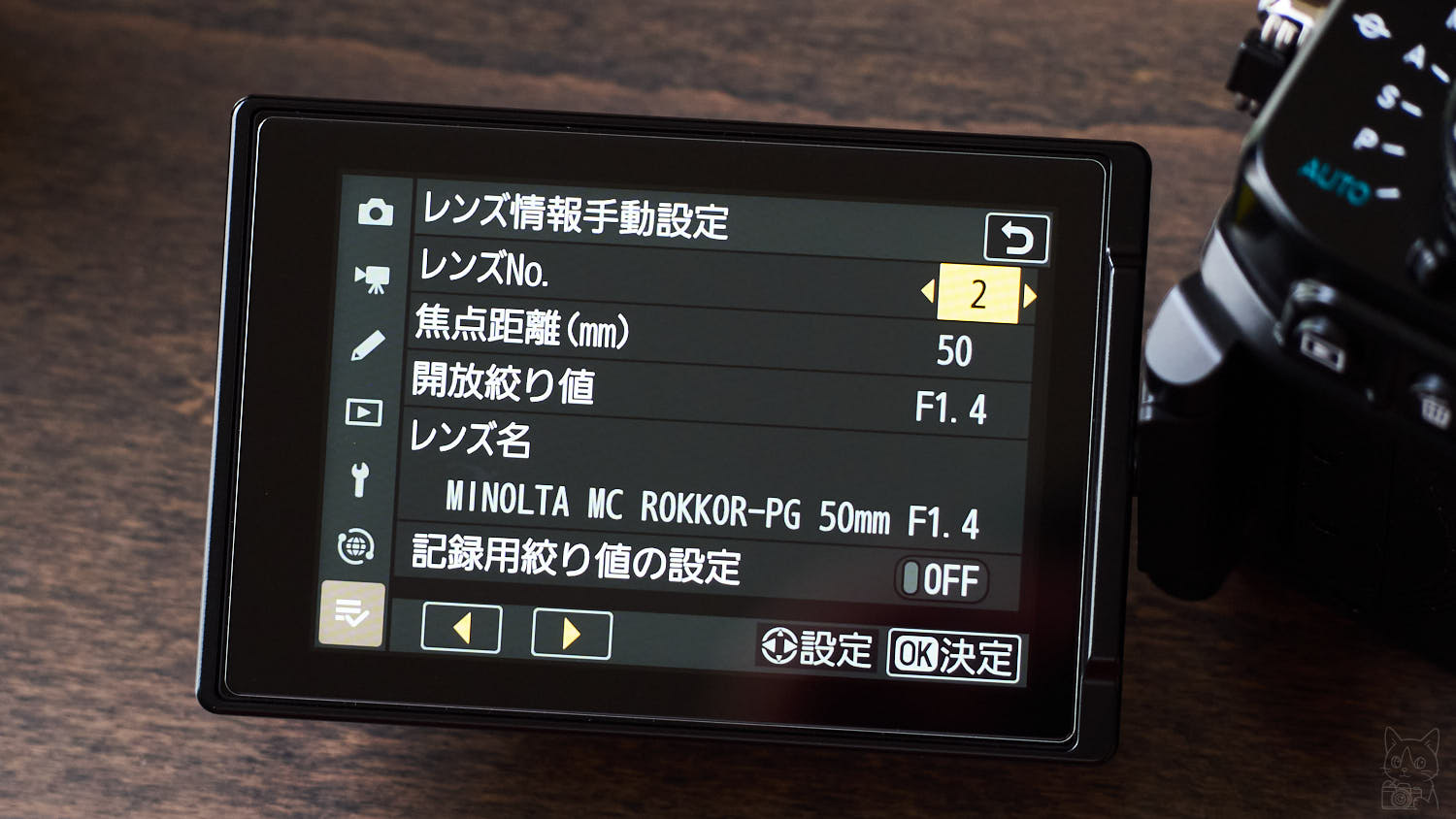

レンズ情報の入力が可能

カメラで撮影した画像には、撮影情報を記録したExifデータが記録されています。

Exifデータには撮影したレンズの情報も記録されるため、後で何のレンズで撮影したのかなどを確認できるようになっています。

電子接点を持つ最近のレンズでは自動的に記録されますが、電子接点を持たない(または異なる電子接点を持つ)レンズはExifデータが記録されません。

写真好きとしては、何のレンズで撮った写真か記録しておきたいものですが、電子接点を持たないオールドレンズではExifデータへの記録は不可能。

そこで、登場したのがニコンZfのレンズ情報手動設定。

- Exifデータにレンズ名を記録できる

- レンズの焦点距離/開放F値を記録できる

- 入力した焦点距離に最適な手ブレ補正効果が得られる

レンズ情報を設定しておくことで、上記のような恩恵が得られます。

②や③の機能を搭載したカメラはありますが、①のレンズ名が記録できるカメラは稀。

オールドレンズを楽しむのなら、どのレンズで撮影したか記録しておきたいもの。

Zfならばレンズ情報がしっかりと記録されるので、オールドレンズ遊びが捗ります。

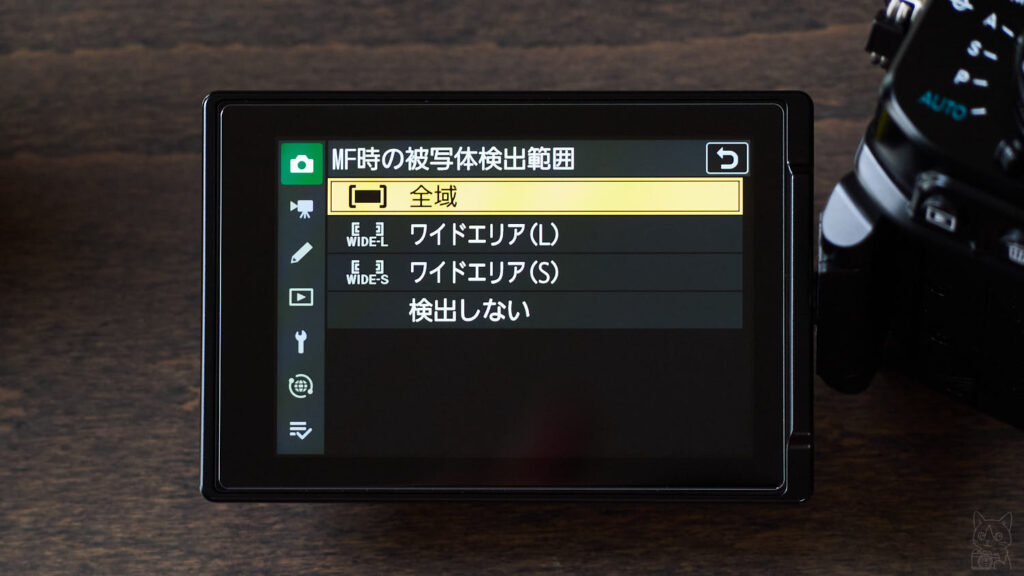

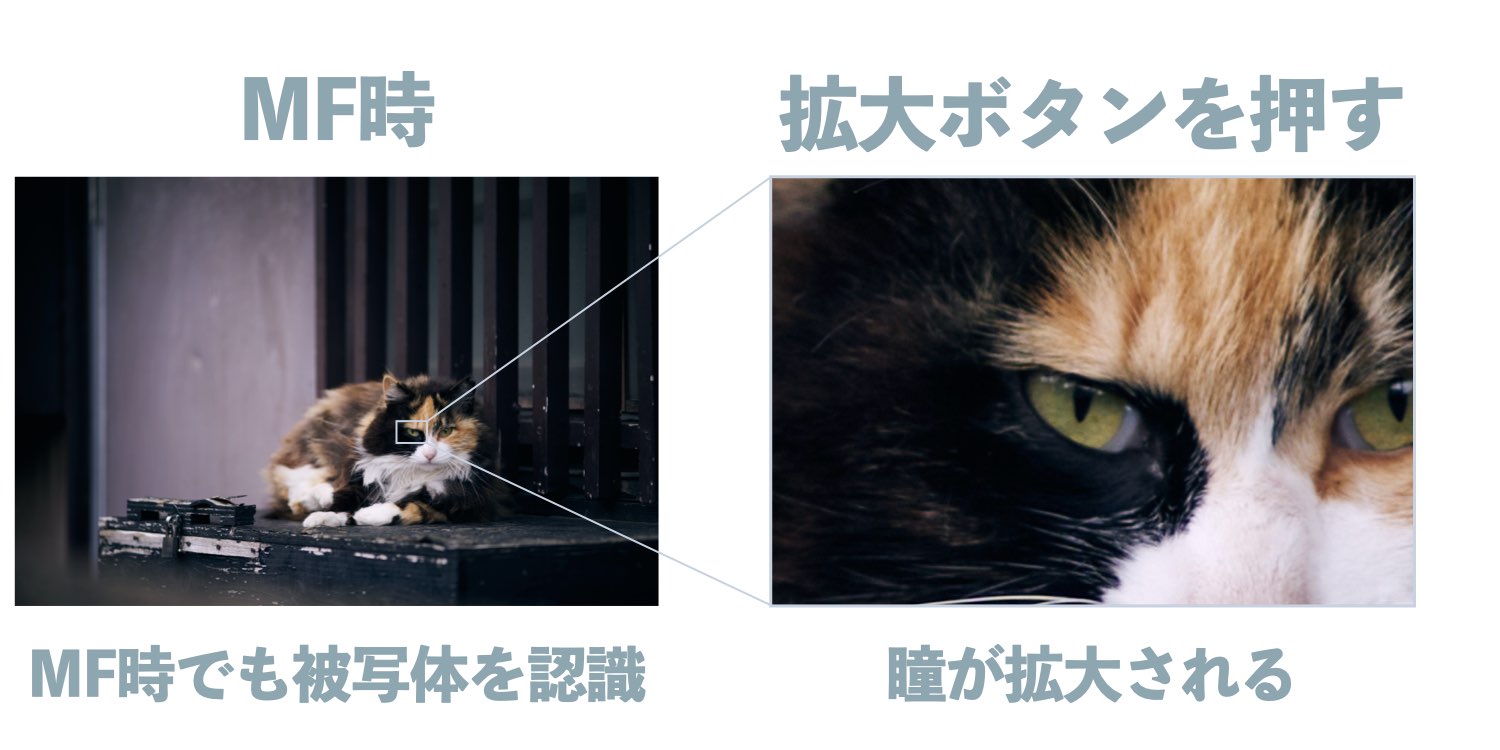

マニュアルフォーカスレンズでも被写体認識ができる

カメラが自動で被写体を認識する被写体認識機能。

ニコンZfは、オールドレンズ(マニュアルフォーカスレンズ)でも被写体認識が使えるのです。

オールドレンズ使用時の被写体認識は、特にポートレート撮影で真価を発揮します。

- カメラが自動的に被写体(人物の瞳)を認識

- 拡大ボタンを押す

- 人物の瞳が拡大される

- マニュアルでピントを合わせる

- シャッターを切る

通常のカメラであれば、拡大位置を指定する必要があります。

拡大位置を指定するのは、なかなか面倒。

しかし、ZfはMF時においても被写体認識機能が使えるため、拡大ボタンを押すだけで被写体が拡大表示されるのです。

この機能は想像以上に便利。特にポートレート撮影においては、本当にありがたい機能です。

ニコンZfは、オールドレンズ(マニュアルフォーカスレンズ)でも被写体認識が使えますので、快適にオールドレンズ遊びができます。

センサーのカバーガラスが薄い|オールドレンズの力を発揮しやすい

ニコンZマウントのカメラは、センサーを保護するためのカバーガラスを薄く設計しています。

センサーを保護するためにセンサーの前に設置される保護用のガラス。センサー前面に配置するため、厚いほど画質への影響が大きく、薄いほど画質への影響が小さい。Zマウントレンズは、センサーのカバーガラスも含めて設計されているため大きな影響はありません。しかし、オールドレンズはフイルム向けに設計されているため、センサーのカバーガラスが厚いと画質劣化が大きくなります。特に、広角レンズでの影響が大きく、写真の周辺部の画質が劣化しやすいです。まとめますと、センサーのカバーガラスが薄いほどオールドレンズの力を引き出せると言えます。

フイルムカメラ向けに設計されたオールドレンズは、センサーのカバーガラスによる劣化は考慮されていません。

そのため、オールドレンズの力を引き出すためには、センサーのカバーガラスは薄い方が良い。

Zマウントのカメラは、カバーガラスが薄いためオールドレンズを使うのに有利というわけです。

Zマウントカメラのカバーガラスを薄くしていることは、Z9の開発者インタビューで語られています。

(具体的な数値までは言及されていません)

センサーのカバーガラスの厚み。オールドレンズを楽しむ方にとっては、欲しい情報ですが、メーカーからは公表されていません。しかし、情報が全くないわけではありません。いろいろなカメラを分解したKolarivision氏によると、センサーのカバーガラスの厚さは以下のようになっています。

| カメラ | カバーガラス厚み |

|---|---|

| ニコン Z7 | 1.1mm |

| パナソニック S1R | 1.45mm |

| ライカM10 | 1mm以下 |

| ソニー α7RIII | 2mm以上 |

Zfの分解情報はありませんが、同じマウントを採用しているZ7のカバーガラスが非常に薄いこと。ニコンがZマウントの設計において、カバーガラスを薄くしているインタビュー記事から、Zfのカバーガラスも非常に薄いことが想定されます。

私はフイルム時代のレンズを何本か使用していますが、αでの使用よりもZfでの使用の方が周辺まできっちりと写る印象です。

純正レンズやサードパーティー製のレンズを楽しむのならソニーEマウントですが、オールドレンズを楽しむのであれば周辺まで安定して写るZマウントのボディがおすすめ。

ルックス面も考慮すると、ニコンZfがイチオシです。

まとめ

- 持つ喜びが感じられるデザインと質感

- 被写体への威圧感が少ない

- 楽しい撮影体験

- 写真の色表現が好み

- オールドレンズとの相性がいい

カメラを使う理由は、スペックだけではありません。

スペックには表れない部分も含めて好きかどうか。

ニコンZfは、日常や旅行を楽しみながら写真を撮るのには最適。

スペック競争に疲れた方にこそ、手に取って欲しいカメラです。